十五柱神社(宇城市不知火高良)

じゅうごはしら神社って読みます。宇城市不知火の高良ってところにご鎮座なさってて、松橋駅からてくてく歩くこと10分〜15分くらいで参拝できます。バス停は徒歩1分くらいの場所にある、十五社という停留所なんです。

十五柱神社となのっているのにバス停は十五社って…この差が気になります。

しかし、ここで引っかかっては話が進まない。

ということで、今回は十五柱神社についていろいろまとめてみますので、ぜひお付き合いください。

宇城市の全てが集まる地域にあるので、このあたりにお出かけの際はぜひ、寄り道してご参拝くださいませ。

宇城市の松橋駅の南側は宇城市の不知火支所や、美術館・図書館・武道館・温水プール・防災センターなど宇城市の全てが集積されていると言っても過言ではないエリアです。華月園のランチやモスバーガー松橋店でドライブスルーを利用したり、MBC 松橋ボウリングセンターで盛り上がったついでに、十五柱神社も参拝してみてください。

※外におすすめのランチなどがあれば、ぜひコメント欄で教えて下さい。

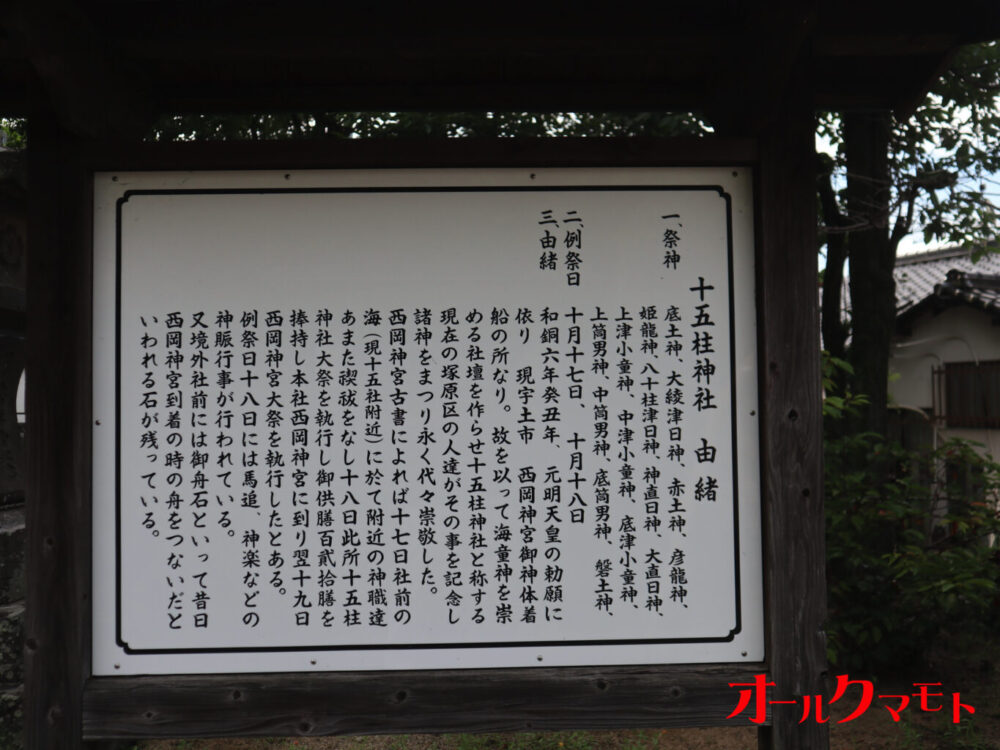

十五柱神社の創建

神社の由緒によると、この神社の始まりは、和銅6年(西暦713年)にさかのぼります。

元明天皇の勅願により、この地は西岡神宮の神聖な飛び地となりました。西岡神宮に祀られている海の神「住吉大神」の御霊を、特別に「海童神(わたつみのかみ)」としてお祀りするために社が建てられ、『十五柱神社』と名付けられました。

現在、この地域(塚原区)の人々がその歴史を記念し、多くの神々を祀って、永きにわたり代々大切にお祀りしてきたと書いてますね。

そういえば、永尾剱神社なんかも元明天皇の勅願系ですね。元明天皇の御代は、先帝の頃からの計画通り、平城京への遷都があります。

ヤマト王権が本格的に国家として成立していく時期です。

建前は国郡鎮護を目的としていますが、朝廷の影響が及ぶ範囲の確認なども兼ねていたのかも知れません。ちなみに、この時期にようやく、初代の肥後国司・道君首名(みちのおびとな)も派遣されています。疫病が流行して「味噌天神」が創建されたのも和銅6年。なにかと重要な気がします。

とにかく、以来、1300年、現在に至るまで地元の信仰を集めているのです。

塚原向組神楽

宇城市の無形文化財として登録されています。10月18日の例祭などで披露される。

公益財団法人熊本県立劇場のデータベース(PDF)によると十五社宮の氏子塚原向組によって代々伝えられている神楽です。明治32年(1899)に城山神社(熊本市城山町)の社司 園田光雄氏の指導で塚原向組の有志によって始められました。一時は宇土市西岡神社にも奉納されていました。現在は向組神楽保存会によって子ども神楽として伝承され、近郷の神社に奉納されています。

烏帽子、直衣姿の小中学生が剣、鈴等を手に持って奏楽に合わせて舞う。

《演目および構成》

三座(1人舞)、四方拝(1人舞)、榊(2人舞)、ニ剣(2人舞)、四剣(4人舞)、宝剣(1人舞)、剣弓(2人舞)、弓矢(2人舞)、幣(2人舞)、地鎮(1人舞)。

西岡神宮との深いつながり

西岡神宮の古い記録には、お祭りについて次のように記されています。

まず10月17日に、神社の前にある海(現在の十五社バス停付近)で、近隣の神職たちが集まって「禊祓(みそぎはらい)」というお清めの儀式を行いました。

翌18日には、この十五柱神社で盛大なお祭りが行われます。その後、120膳ものたくさんのお供え物を西岡神宮の本社まで運び、次の19日に西岡神宮のお祭りが行われた、とされています。

現在も、例祭日である10月18日には、馬を追いかける神事(馬追い)や神楽などが奉納され、賑わいを見せます。

境内に残る伝説

また、神社の境内地の外、社殿の前方には『御舟石(おふねいし)』と呼ばれる石が残っています。これは、大昔に西岡神宮の神様がこの地に到着した際に、乗ってきた舟を繋いだと言い伝えられている、大変貴重な石です。

御祭神とご利益

なんの神様

底土神、大綾津日神、赤土神、彦龍神、 姫龍神、八十枉津日神、神直日神、大直日神、 上津小童神、中津小童神、底津小童神、 上筒男神、中筒男神、底筒男神、磐土神

祭事

どんなお祭りがあるのかな?

十月十七日、十八日

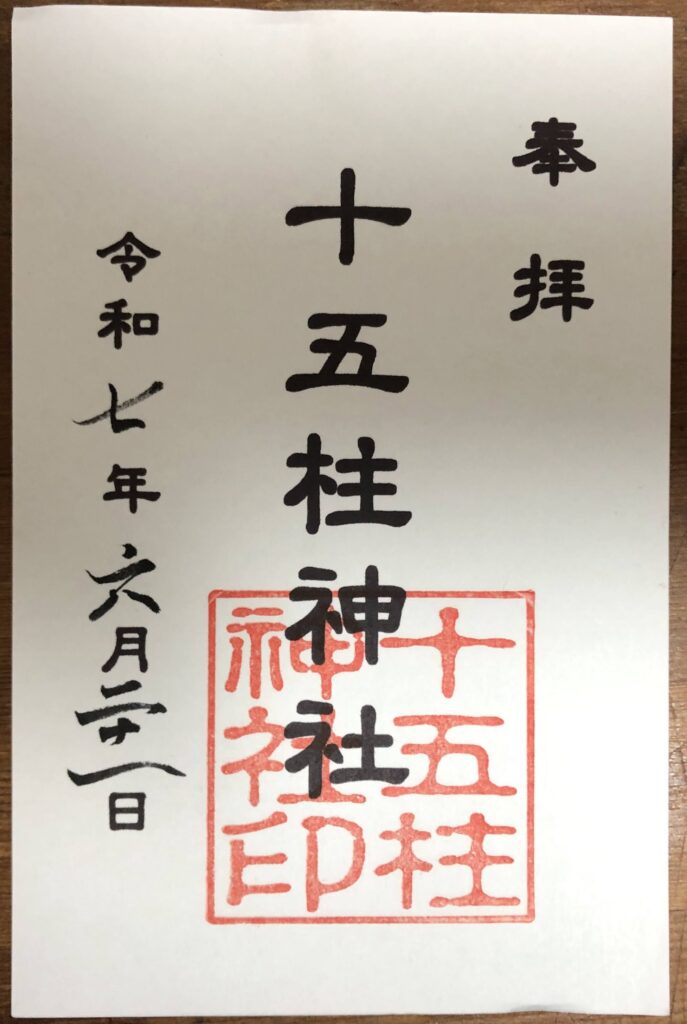

御朱印

御朱印の有無・対応時間など

十五柱神社の見どころ

海まで続くであろう参道には、一の鳥居があり、その傍らには小さな社標に、十五柱神社参道と記されている。また玉垣に囲まれた石碑があります。こちらは文字が読み取れなくて諦めた、

二の鳥居は熊本地震で倒壊したらしく、翌年の平成29年10月に再建されている。

境内の諸々。狛犬さんがいないのが意外でした。

拝殿は一般的な造りでした。拝殿内の扁額も結構立派で迫力がある。拝殿本殿の周りはゲートボールをなさっている地元の方々がいたので諦めました。破風上の瓦には九曜紋。細川家からも大事に保護されてたってことなのだろうか?

また松橋町界隈の神社で見かける仁王像。松橋港(古くは高良港)は熊本と八代を結ぶ交通の要衝だったので、関所も遭ったらしい。つまり、仁王像は門番的な意味合いでもある。

十五柱神社の沿革

| 年月 | 出来事 |

|---|---|

| 713年(和銅六年) | 元明天皇の神勅により創建 |

十五柱神社へのアクセス

- 交通

松橋駅から徒歩15分程度

九州産交バス 十五社より徒歩1分 - 所在地

宇城市不知火町高良426 - 駐車場

なし

このページをもっと正確で楽しいページにしたいので、情報提供お待ちしております。よろしくお願いします。

参考サイト

- 十五柱神社, 狛犬見聞録

- 十五柱神社の仁王像, にえもん橋

- 肥後国 宇土郡 十五柱神社, ひぼろぎ(聖なる木々)