健軍神社 1450年以上の歴史を持つ神社

健軍神社 は熊本市内でも屈指の人気を誇る。

参拝者数も多ければ、歴史も古い。

長い参道と立派な随神門、横長の二の鳥居が参拝客を魅了します。

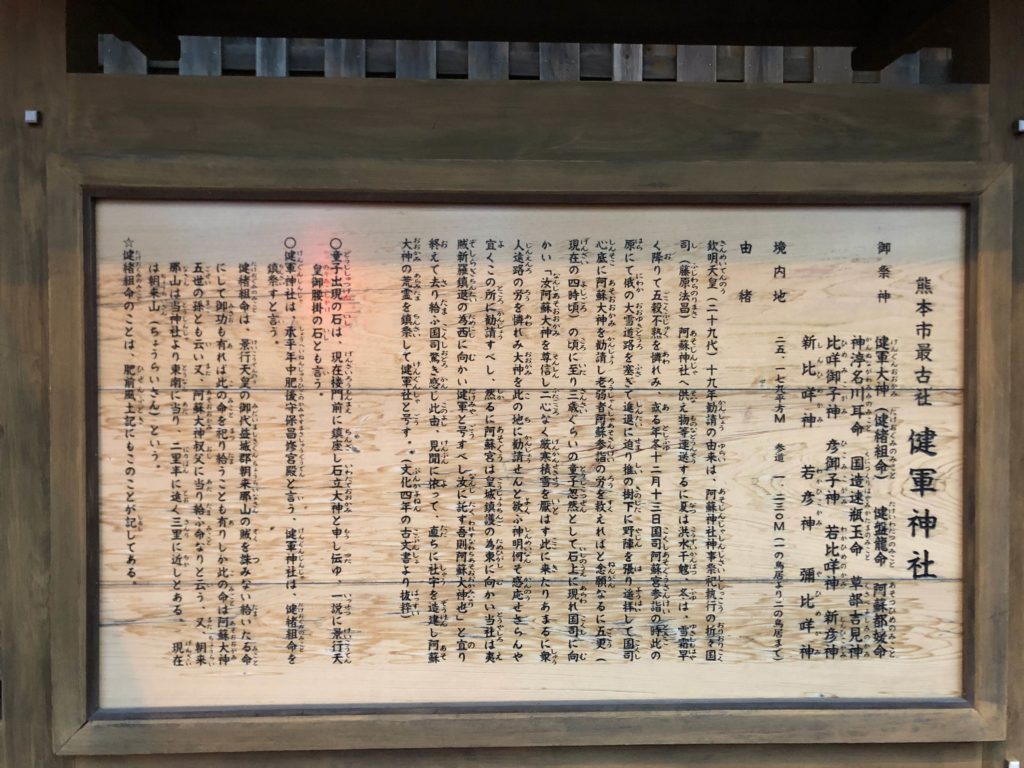

健軍神社の御由緒

案内板には「欽明天皇十九年勧請の由来は、阿蘇神社神事祭祀執行の折々国司(藤原法昌)阿蘇神社へ供え物等運送するに夏は洪水旱魃、冬は、雪霜早く降りて五穀不熟を憐れみ、或る年冬十二月十三日国司阿蘇宮参詣の時此の原にて俄の大雪道路を塞ぎて進退に迫り椎の樹下に野陣を張り遥拝して国司心底に阿蘇大神を勧請し老弱者阿蘇参詣の労を救えればと念願なるに五更の頃に至り三歳ぐらいの童子忽然として石上に現れ国司に向かい「汝阿蘇大神を尊信し二心なく厳寒積雪を厭はず此に来たりあまるに衆人遠路の労を憐れみ大神を此の地に勧請せんと欲ふ神明何そ感応せさらんや宜くこの所に勧請すべし、然るに阿蘇宮は皇城鎮護の為東に向かい当社は夷賊新羅鎮退の為西に向かい健軍と号すべし汝に託す吾則阿蘇大神也」と宜り終えて去り給ふ国司驚き感じ此由、奏聞に依って、直ちに社宇を造建し阿蘇大神の荒霊を鎮祭して健軍神社と号す。(以上文化四年の古文書より抜粋)

童子出現の医師は現在楼門前に鎮座し石立大神と申し伝ゆ。一説に景行天皇御腰掛けの石とも言う。

健軍神社は、承平年中肥後守保昌賞宮殿と言う。健軍神社は健緒組尊を鎮祭すと言う。健緒組は『肥前国風土記』や『肥後国風土記』逸文によれば景行天皇の時代に肥(火)君(ひのきみ)の姓を賜ったといい、『国造本紀』によれば崇神天皇朝に火国造に定められたという。

よくわからない歴史

もともとは火の国造(肥後の國造)である「健緒組命」を祭る神社であったと思われる。御由緒にもある「欽明天皇19年(558年)に勧請」というあたりから、建磐龍命も祀り、そのほか阿蘇十二神もお祭りする流れになったようだ。

ところで、社伝に出てくる藤原法昌という人物だが、この人がとにかく謎。欽明天皇の時代って聖徳太子よりも昔ってことなので、当然律令制度も存在せず、国司は存在しないと思われる。一方で平安時代によく似た名前の人物がいた。藤原保昌という。藤原道長の四天王として有名なんだが、欽明天皇の時代の人ではない。これでよくわからなくなる。

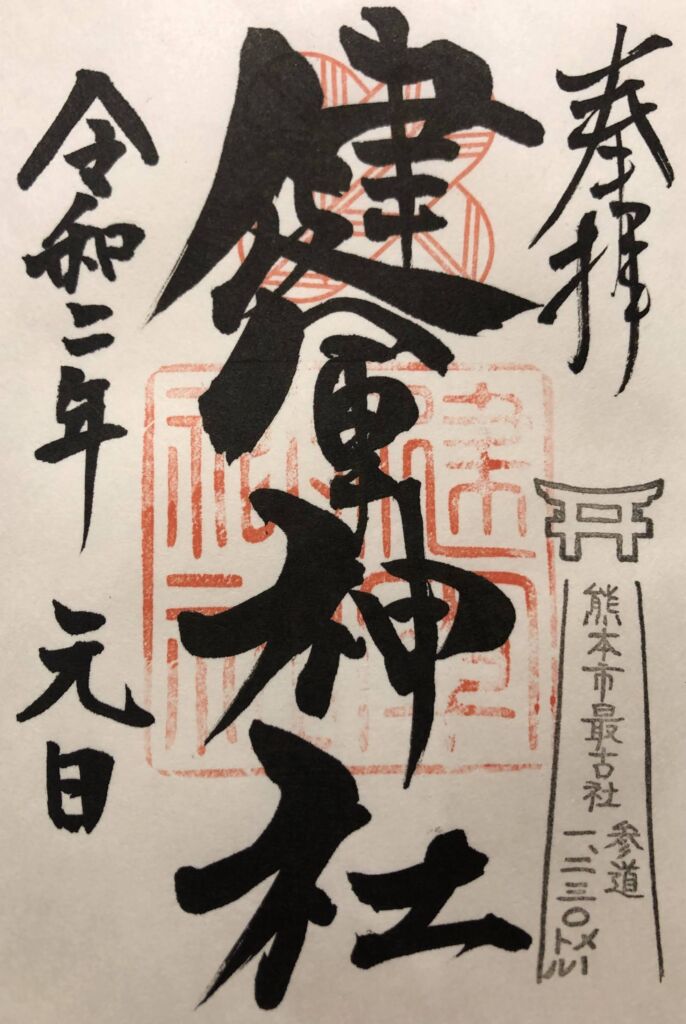

健軍神社の御朱印

阿蘇四社とは

阿蘇神社、健軍神社、甲佐神社、郡浦神社の四社を示します。

「阿蘇神社」が親玉で、おそらくですがその阿蘇神社の勢力拡大のなかで、健軍神社や、甲佐神社、郡浦神社、ができた様子。

阿蘇の大宮司家が直接祭祀を行うことで、その格式の高さを示していたらしい。

阿蘇神社はそれ以上に大きな役割を持っていて、夷賊新羅鎮退のために西向きに宮が立っている。一方、阿蘇神社は東向きになっている。これは皇城鎮護を目的としている。阿蘇火口と阿蘇国造神社を直線で結ぶと阿蘇神社の横参道と重なるレイラインとともに、神道の様式美のようなものを感じる。

健軍神社の御祭神

健磐龍命、天御中主神、仲津彦神、仲津姫神、神渟名川耳命(綏靖天皇)、阿蘇津姫命、草部吉見神、速甕玉命、彦御子命、比咩御子命、新彦命、若比咩命、若比古命、新比売命、弥比咩命等を祀るが(天御中主神、仲津彦神、仲津姫神の3柱以外は全て阿蘇神社祭神)、もともとは境内にある国造社の神、火(肥)国造 の祖である健緒組(たけおくみ)と見る説もある。

阿蘇十二神

阿蘇神社の最新には一宮から十二宮まで12柱の神々が祀られている。我々はかの神々を阿蘇十二神と畏敬の念を込めてお呼びするのであった。阿蘇十二神 とはセンターの建磐龍命を中心に、家族が次々に祀られていった結果、12柱の大所帯となった神々の総称。967年施行の延喜式の式内社でその名を見るのは、現在の建磐龍命(一宮)・阿蘇都媛(二宮)・速瓶玉命(十一宮)。つまり、阿蘇十二神は徐々にメンバーが増えたんだと思われる。詳細:阿蘇十二神

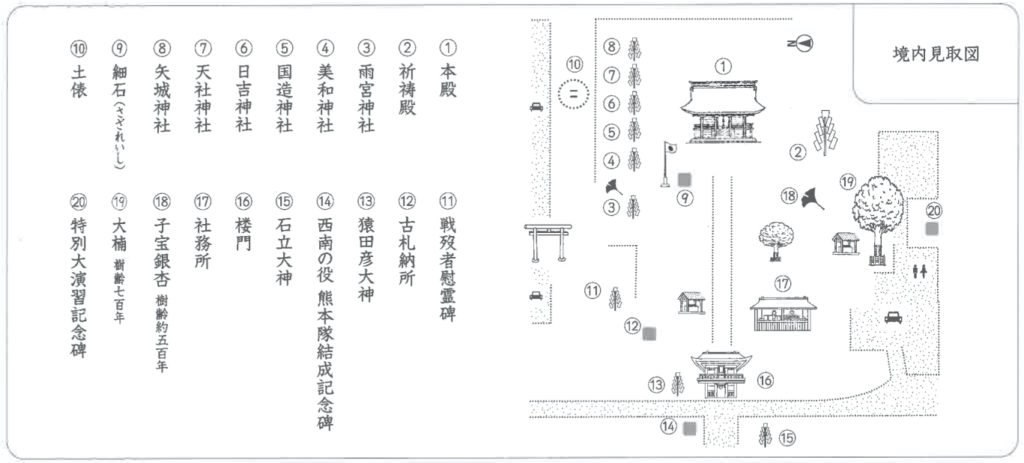

健軍神社の境内社

- 雨宮神社 – 雨宮大神

- 美和神社 – 大物主大神、三穂津姫命、事代主命、猿田彦大神

- 国造神社 – 速瓶玉命

- 日吉神社 – 大山咋命、若山咋命

健軍神社 の 御利益

良縁祈願、学業成績、交通安全、厄除、地域守護、健康長寿

健軍神社の祭事

1月 1日 歳旦祭

4日 新年事始め

7日 鬼火焚き

2月 11日 建国祭

3月 15日 美和神社例祭

下旬 天社神社例祭

4月 6日 前夜祭

7日 健軍神社春季例祭

6月 30日 夏越大祓式(茅ノ輪くぐり)

8月 5日 前夜祭

7日 朝・健軍神社例祭(夏越祭)

献幣の儀

夜・肥後大神楽奉納

15日 戦歿者慰霊祭

9月 29日 雨宮神社例祭

10月 2日 国造神社例祭

14日 矢城神社例祭

15日 日吉神社

11月 1日 菊花展開催

15日 七五三・菊花展終了

23日 新嘗祭

12月 23日 天長祭(天皇誕生日)

27日 大晦日大祓式

31日 除夜祭

健軍神社の境内・参道

健軍神社 へのアクセス

〒862-0910 熊本県熊本市東区健軍本町13−1 駐車場あり

参照元

健軍神社公式ホームページ:2024/08/03

Wikipedia/健軍神社(熊本市):2024/08/03