大宮神社

山鹿市

山鹿灯籠祭や猿田彦信仰で名高い大宮神社は、山鹿市を代表する神社のひとつだ。2,000年を超える歴史を持ち、県北の温泉地にご鎮座する。広々とした境内は、一歩足を踏み入れると、その悠久の歴史が感じられる趣深い雰囲気に包まれている。

境内に立ち並ぶ49基の猿田彦大神の石碑は、一箇所にこれほど多く集まっているのは九州一を誇る。これらは江戸時代に流行した庚申信仰の産物で、当時の人々の篤い信仰心が形となって残されている。

御神紋は並び鷹の羽なので、菊池家とのつながりがつようだよね。阿蘇十二神も祀っているので違い鷹の羽という可能性が遭ったかもしれないけどね。

大宮神社へのアクセス

- 交通

- 所在地

〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿196番地 - 駐車場

大宮神社のご由緒書

この神社の起源は景行天皇の筑紫御巡幸に遡ります。約2000年前、天皇が山鹿に到着され、現在の社地である杉山に行宮(仮の御所)を設営し、近隣の賊を討伐・平定されました。

その後、行宮の跡地に天皇をお祀りしたことが創建の由来となり、これにちなんで「大宮神社」と名付けられたと伝えられています。

1072年(延久4年)に始まります 。菊池則隆がこの地に阿蘇十二神を祀り、広大な田地を寄進。以来、山鹿の鎮守として町を見守り、代々の領主や藩主からも深く敬われてきました 。時代の変遷とともにその名も移り変わり、明治には「山鹿神宮」、昭和には「大宮神社」へと改称 して現在に至ります。

御朱印

御朱印の有無・対応時間など

ご利益

阿蘇十二神は、厄除けや家内安全、学業成就、商-84繁盛、良縁成就、不老長寿といった幅広いご利益をもたらす神々として篤く信仰されています。

境内には数多くの神様が祀られており、訪れる人々の様々な願いに応えています。武運の神である宮地嶽神社、縁結びで知られる出雲宮、手足の病気平癒にご利益のある甲斐神社(足手荒神)などが鎮座します。さらに、商売繁盛の西宮神社、道開きや交通安全を司る輿玉宮、目の病気を癒す生目神社、学問の神様として名高い菅原神社、航海の安全を守る金刀比羅宮、そして咳やぜんそくの平癒を祈願する地主神社など、多様な神々が祀られています。

祭事

1月

- 1日:「歳旦祭」

- 2日〜5日:「正月祭」

- 10日:「中町伊勢神宮例祭」

- 15日:「月次祭」

- 15日:「上市町青龍神社例祭」

2月

- 1日:「月次祭」

- 3日:「節分」

- 3日:「星祭」

- 11日:「建国記念祭」

- 15日:「月次祭」

- 17日:「祈年祭」

3月

- 1日:「月次祭」

- 13日:「高住神社例祭」

- 15日:「月次祭」

- 21日:「彼岸籠」

4月

- 1日:「月次祭」

- 5日:「宮地嶽神社例祭」

- 11日:「祖霊社例祭」

- 15日:「月次祭」

- 20日:「東原稲荷神社例祭」

- 23日:「燈籠制作開始祭」

- 29日:「昭和祭」

5月

- 1日:「月次祭」

- 5日:「甲斐神社例祭」

- 15日:「月次祭」

- 15日:「出雲宮例祭」

- 15日:「花見坂雷神祭」

- 21日:「日乙宮神社例祭」

6月

- 1日:「月次祭」

- 15日:「月次祭」

- 15日:「八坂神社例祭『ぎおん祭・犬子ひょうたん』」

- 30日:「大祓」

7月

- 1日:「月次祭」

- 10日:「御井祭」

- 15日:「月次祭」

8月

- 1日:「月次祭」

- 15日:「月次祭」

- 16日:「例祭『燈籠祭』」

9月

- 1日:「月次祭」

- 13日:「松坂神社例祭」

- 13日:「緑町神社例祭」

- 15日:「月次祭」

- 15日:「生目神社例祭」

- 23日:「花見坂加藤神社例祭」

- 23日:「彼岸籠」

10月

- 1日:「月次祭」

- 1日:「花見坂神座祭」

- 15日:「月次祭」

- 20日:「えびす祭」

11月

- 1日:「月次祭」

- 5日:「興玉宮例祭」

- 7日:「広町霧島神社例祭」

- 13日:「注連卸」

- 15日:「秋季例祭」

- 15日:「七五三」

- 23日:「新嘗祭」

- 28日:「地主神社例祭」

12月

- 1日:「月次祭」

- 10日:「神宮大麻・大宮神社太玉串頒布始祭」

- 13日:「神御衣祭」

- 15日:「月次祭」

- 23日:「天長祭」

- 31日:「大祓」

大宮神社の見どころ

神社に参拝したら是非チェックしてほしいポイント

大宮神社の正面・楼門

楼門は宝暦5年(1755年)の大風で倒壊した後、翌宝暦6年(1756年)に肥後6代藩主・細川重賢公によって本殿、拝殿とともに再建されました。楼門の天井には十二支を用いた方位絵図が美しく描かれており、見事な芸術性を誇っています。

大宮神社の境内の風景

大宮神社の拝殿・本殿

本殿・拝殿は宝暦5年(1755年)の大風で倒壊し、翌年に楼門とともに肥後6代藩主・細川重賢公によって再建されました。その後、拝殿は昭和18年の県社昇格を記念して新築され、旧拝殿は移築されて現在の神楽殿となっています。向拝に架けられた大しめ縄は、毎年町内の奉賛と総代会の尽力により新しく奉納されています。

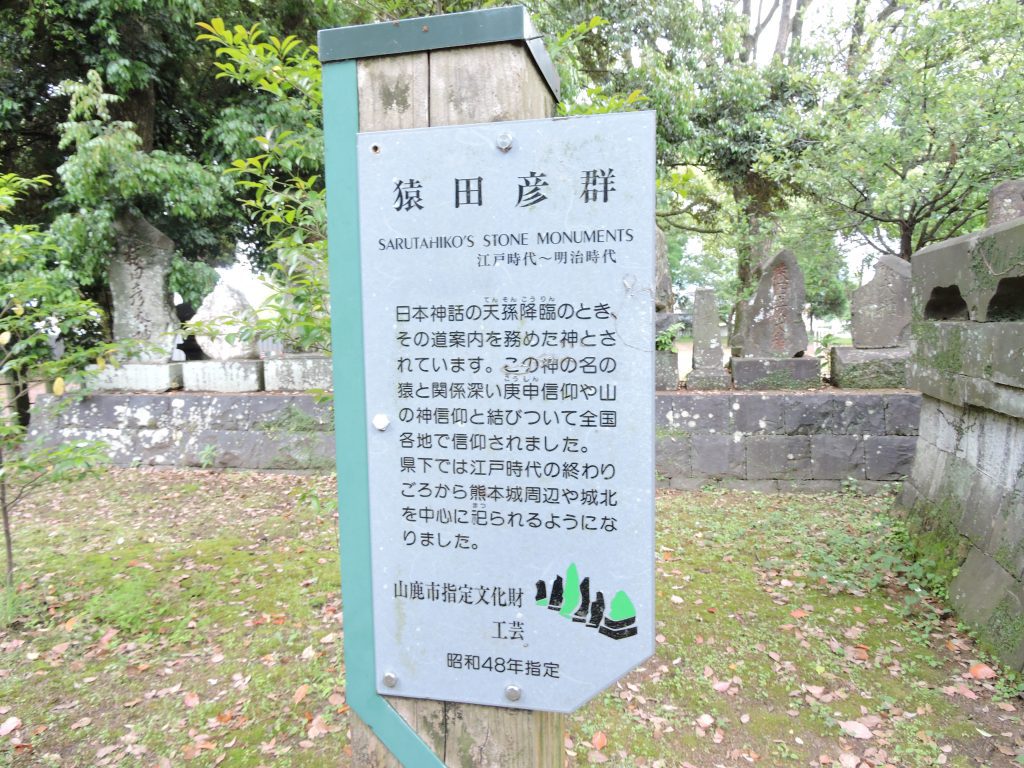

大宮神社の猿田彦群

境内には享保18年(1733年)から明治32年(1899年)までに奉納された49基の猿田彦大神の石碑が立ち並んでいます。これらは主に江戸時代に流行した庚申信仰の産物であり、一箇所にこれほど多くの石碑が集まっているのは珍しく、その数は九州一を誇ります。もはや「猿田彦神社」といっても過言ではないくらいだ。

庚申信仰については「猿田彦大神 と 庚申信仰」にて詳しく紹介している。

大宮神社の八坂神社・神楽殿

山鹿のぎおん祭「犬子ひょうたん」は、大宮神社境内の八坂神社で毎年6月15日に行われる例祭です。江戸中期に京都から勧請された八坂神社には、神様を遷す際に同行した子犬の伝説があります。この子犬は神酒入りのひょうたんで元気になり、山鹿に着くと姿を消し、流行していた疫病も収まったことから神の使いとして信仰されるようになりました。

例祭では米粉で作られた子犬とひょうたん、大蛇の御守が授与され、一年間の無病息災を祈る風習があります。当日は各種御守や御札も限定で授与されます。夜には肥後神楽の奉奏や紙芝居が行われ、屋台も出て賑わいます。この日は「はつかたびら」と呼ばれ、浴衣おろしの日とされ、多くの人が浴衣姿で参拝する夏の始まりを感じる行事となっています。

大宮神社の境内社

境内社には八坂神社以外に宮地嶽神社・出雲宮・甲斐神社(足手荒神)・西宮神社・輿玉宮・月弓尊・乙宮・高住神社・生目神社・金比羅宮・地主神社・祖霊社などがあります。

- 宮地嶽神社:古くから武運の神秘として厚く信仰されている。

- 出雲宮:大国主神(いなばの白うさぎ伝説の神)を祀る。

- 甲斐神社(足手荒神):手足の病に苦しむ人々の守り神。祈願は社務所で受け付けられ、名前や年齢を書いて祈願する。

- 西宮神社:商売繁盛のえびす大神を祀る。

- 輿玉宮(興玉宮):猿田彦大神を祭り、道開き・送案内・道祖神の信仰対象。

- 月弓尊:うさぎの形をした土台石が特徴で、地元の子供に親しまれている。

- 乙宮神社:詳細不明。

- 高住神社:詳細不明。

- 生目神社:目の神様で目の病の平癒祈願の対象。

- 菅原神社(すがわらじんじゃ):学問の神、菅原道真を祭る。

- 金刀比羅宮:海上安全を祈願し、「こんぴらさん」と呼ばれる。

- 猿田彦大神:境内に多数の石碑があり、九州一の数。道祖神や庚申信仰の神。

- 地主神社:土地や土の神様で、咳やぜんそくの平癒を祈願する社。

- 祖霊社:戦没者の御霊を祀る。

- ほかに、御神木として珍しい実のなるモクセイがあり、子孫繁栄や子宝の象徴とされている。

大宮神社の沿革

| 年月 | 出来事 |

|---|---|

| 不明 | 創建 |

| 延久4(1072)年 | 菊池則隆が阿蘇十二神を勧請 |

| 天文6(1537)年 | 天災により社殿消失 |

| 永禄12(1569)年 | 山鹿城主:山鹿彦次郎重安が再建 |

| 明暦3(1657)年 | 野火による焼失 |

| 万治2(1659)年 | 肥後3代藩主:細川綱利公が再建 |

| 宝暦5(1755)年 | 大風のため倒壊 |

| 宝暦6(1776)年 | 肥後6代藩主:細川重賢公が再建 |