繁根木八幡宮とは?

平安時代から続く歴史ある繁根木八幡宮。1000年以上の時を超え、人々に崇敬されています。江戸初期に建立された壮麗な随神門をはじめ、数々の文化財が残り、静寂な空気が流れる境内は、歴史と自然が調和した癒やしの空間です。地元の人々に愛されるパワースポットとして、古き良き日本の風情を味わえる。

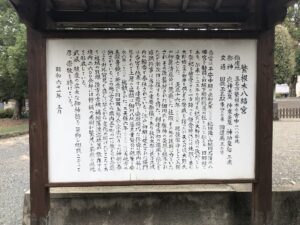

繁根木八幡宮の歴史・由緒

当宮は平安中期の応和元年(961年)紀隆村が山城国石清水八幡宮を勧請し旧坂下郷総鎮護の社としたと伝える旧郷社である。尔来一〇二五年を閲する。紀氏は大野別府の政所として祭祀を管掌する一方降って鎌倉時代には地頭を兼ね大野郷二五〇町歩を領しその勢威を誇ったが天文の頃大野氏は衰亡した。

天正十六年(1588年)肥後国守として入国の加藤清正公は荒廃した社殿その他の復興に力をいたされその後襲封された細川氏も敬神の美風を継承されたので漸次旧に復するを得た。創建当初の遺風を伝える節頭行事は当宮の重要祭儀であり秋の大祭に氏子区域 内の輪番で奉仕されている。江戸初期に建立されに楼門は当宮を代表する建造物で宏壮精巧な偉容は県内稀に見るもので上層の扁額は細川八代藩主重賢公の親筆を安永六年(1786年)掲額された。又天保六年(1835年)には当地方の五穀豊饒を祈念し同田貫上野介宗広がうった神剣に奉納されている。この地は古くから県内五ヶ町の一に数えられ舟運による対外貿易も盛んに早くから文化の拓けたところであり社域の貝塚後方の古墳、補陀落渡海碑等散在する境内二六〇〇余坪には欅、楠の老樹が繁茂し荘厳な社地を形成している。

武威殖産の広大な御神徳を景仰し郷民こぞって厚、崇敬を捧けている。

昭和六十一年五月

御祭神

應神天皇・仲哀天皇・神功皇后

繁根木八幡宮の見どころ

繁根木八幡宮の参道

繁根木八幡宮 の 鳥居

玉名市の重要有形文化財。江戸時代初期(1652)に建造されている。安山岩で作られた明神鳥居だが、台輪があるのも特徴だろう。

熊本県内では、熊本市・藤崎八旙宮 摂社六社宮の慶安2年(1649)銘鳥居を最古としていたが、平成28年熊本地震で倒壊したので、こちらが県内最古のものとなります。高さ4.85m、笠木幅8.3m、島木幅6.26m、貫幅6.1m、柱内寸3.8m、柱外寸5.15m、額束 幅0.7m×長さ1m

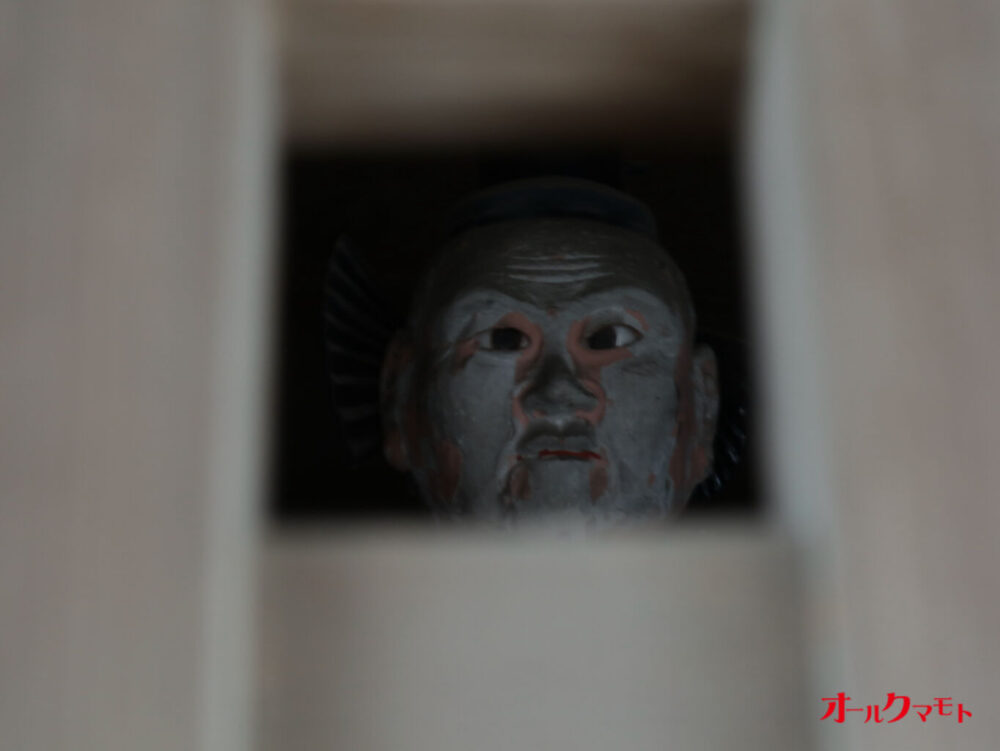

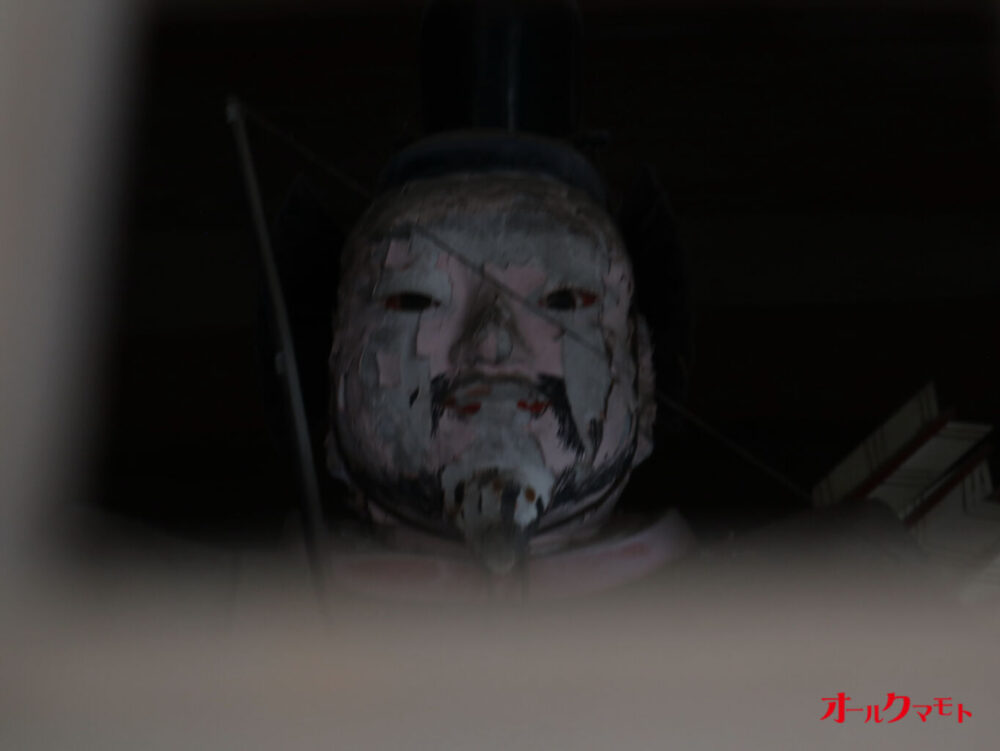

繁根木八幡宮の随神門

繁根木八幡宮 の 拝殿

繁根木八幡宮 の 摂社・末社

その他

祭事

毎年10月28日、29日には秋季大祭が行われ、節頭馬、奉納演芸などがあります。

アクセス

住所:熊本県玉名市繁根木188

駐車場:なかったと思う

アクセス:玉名駅より400メートル