塩竈神社 の由来

由来書によると

鹽竈神社は加藤右馬允正方が元和八年(一六二三)の八代城竣工後、塩浜を開墾した際に建立したと伝えられている。

以来製塩のみならず航海安全や漁業・安産の神として地元民の信仰を集めて来た。本殿は古くから施錠されたままで、ご神体を拝観することは出来ない。

文化十年(一八三)当時の社司、権大僧都般若院 本条坊浄清師が納めた棟札によれば主祭神は塩土老翁(しおつちおじ)神で底立神・大鬼神・御食津・太田神・興玉の五神が配祀されている、社殿は享保元年(1717)と文化十年に再建修復されている、宗社は宮城県塩釜市にある。

加藤右馬允正方 とは

加藤清正の家臣で、家老まで努めた人。加藤清正が亡くなり、加藤忠広が藩主となると、正方は麦島城(八代地域)に入る。同僚の加藤正次と藩政について主導権争いを行ったりして、勝利したんだけど、結局、加藤家自体が改易されてしまったのだから、元も子もなかったよね。その後は京都で暮らして、晩年は広島の浅野家預かりのまま亡くなったらしい。

塩竈神社 の 参道・鳥居

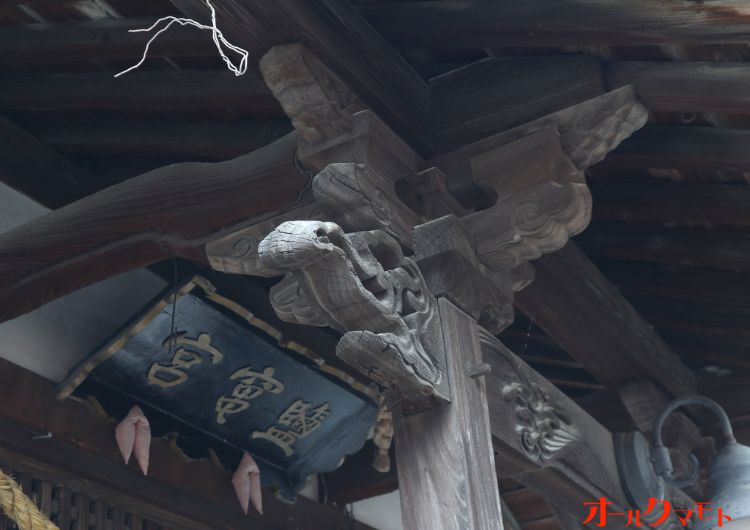

塩竈神社 の 御祭神塩土老翁 神:日本書紀や古事記に登場する、塩作りの神様。

塩竈神社 へのアクセス

- 交通

産交バス 中塩屋 より徒歩1〜2分 - 所在地

熊本県八代市塩屋町4 付近 - 駐車場

なし