馬場楠井手 鼻ぐり井手 の概要

現在でも多くの田畑に水を供給。白川の南側に広がる「白水台地」は、川が流れる場所より一段高い土地。ポンプや機械がない当時、その水を利用してお米や野菜を栽培することが困難だった。

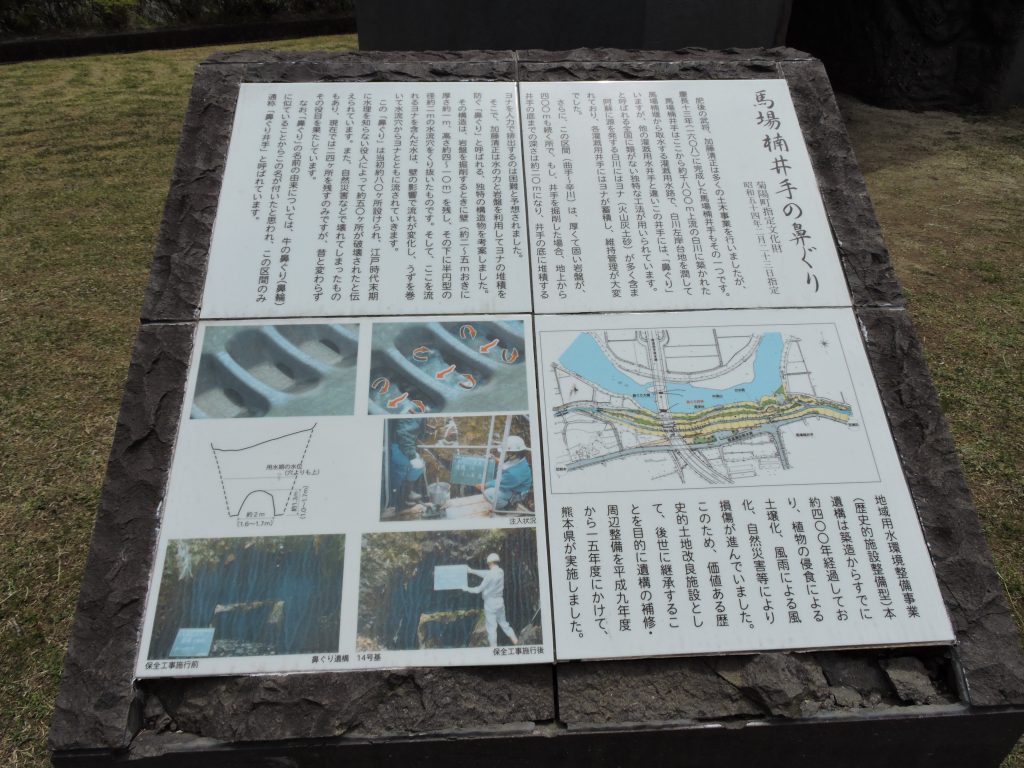

そこで清正公の命令によって上流から人工的に水路を掘って新田開発を計画。水路工事が完成すると9か村(当時)、約95町(約95ヘクタール)にもおよぶ農地に水が行き渡り、それまでの約3倍の収穫量をあげた。(「勝国治水遺」鹿子木量平著)造られた当時の記録は残されていないが、加藤清正の肥後統治時代(慶長13年(1608)ごろ)に築造されたと伝えられる。その後、鹿子木量平(1753-1841)の著書により、馬場楠井手築造に関する時代や鼻ぐりの構造の通説が広まった。

ヨナが溜まらない構造がすごい

阿蘇の火山灰は「ヨナ」と呼ばれており、用水路の底に沈殿・堆積して流れを悪くする。そこで考えられた「鼻ぐり構造」は自然発生する渦がヨナを流してくれるので、通常は数年に一度ヨナを汲み出す作業が必要だった住民の負担が無くなった。これは感嘆すべきでしょう。またこのトンネル状に工事する労働力の負担を削減する目的もあったとか。

住所:〒869-1106 熊本県菊池郡菊陽町曲手 曲手から辛川