放牛石仏 とは

放牛石仏 とは放牛さんという人が作った、石仏・お地蔵さんのことなんだけど、その背景には結構報われない話があります。このページでは放牛さんの物語と石仏について触れてまいります。

平成31年2月25日時点でまだ1体しか紹介できてないけど、徐々に増やしていきますからね。

いろいろ教えていただけると幸いです。

放牛 の人生

放牛さんの話を初めて聞いたときは、なんとも切ない話だと思ったなぁ。

熊本県のあっちこっちにこの放牛さんの石仏が点在するんですけど、なんで放牛さんが石仏をたくさん作ったのかって話。

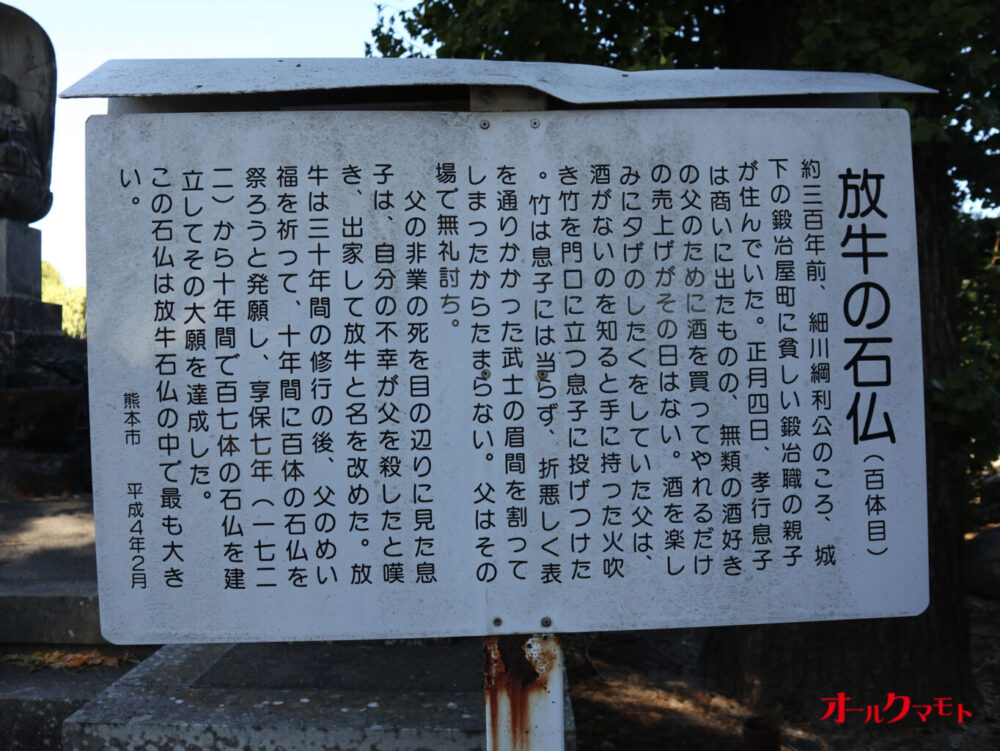

放牛さんは、江戸時代の初め頃(1670年代)、熊本の城下町(現在の新市街辺り)に鍛冶職の子として生まれました。それで貧しいなりにも一所懸命暮らしていたそうなんですが、少年時代、父が武士に無礼討ちにされてしまったのでした。この無礼討ちの理由は諸説あるけど、どうやら放牛さん自身の兄弟喧嘩が原因だったらしい。

兄弟喧嘩を停めるために父親が投げつけた火吹き竹が、大矢野源左衛門というお侍さんの顔に当たってしまって、無礼討ちとなったと。自責の念にかられた方牛さんは仏門に入って、修行して、地蔵作って・・・という感じです。

他に身寄りのなかった放牛さんは、お寺に引き取られ僧になりました。30年間の修行して、父の冥福を祈るため石仏建立の願を立て、享保7年(1722年)から17年までの間に118体余りの石仏を建てたと言われています。

その他にも飢饉等の当時の社会事情から立て始めたという説もあります。

熊本市内には、80体余が残っており、地元の方々等に大切に守られています。往生院境内の右奥には放牛石仏(100体目)があり、放牛石仏の中で最も大きいものになります。

放牛石仏 スポット紹介

5体目:花岡山麓:北岡神社近く(熊本市)

熊本市西区春日の花岡山の登山道にあります。

享保8年生まれで、当時からほぼ同じ位置に座しているみたいだ。昔からあるとおりなので、多くの人々の往来を見守ってきたのだろう。

9・13・79体目及び無番号3体:春日神社前・春日3丁目地蔵堂(熊本市)

熊本市西区春日の地蔵堂にあります。春日神社の裏辺り。7体のお地蔵様が祀られていますが、そのうち6体が方牛石仏だ。

奥の真ん中9体目 阿弥陀如来立像 享保9年(1724年)2月建立

その右が13体目 地蔵立像 享保9年(1724年)建立

更に右、79体目 地蔵立像 享保15年(1730年)建立

これには道歌がほってある。「おやのまえ ふこうのみにて かみほとけ たすけたまえと いうそおかしき」

手前の真ん中:無番号の2体目 地蔵立像

その右:無番号の4体目 十一面観音菩薩立像

その右:無番号の3体目 地蔵立像です

15体目及び無番号3体:愛染院前・京町1丁目(熊本市)

一番奥の大きいものが15体目の放牛石仏。

この石仏は享保9年(1724年)の建立。右手が「恐れなくて良い」という意味のサイン(施無畏印)、左が「願いは聞き届けた」というサイン(与願印)の釈迦如来という。光背には他力・願主放牛・十五体目と彫ってある。

30体目B と39体目:花岡山麓:北岡神社近く(熊本市)

熊本駅から少し南に下った、二本木三丁目の旧道。

以下、案内板により

放牛は、江戸時代の初めの頃(1670年代).熊本の城下町(現在の新市街辺り)に鍛冶職の子として生まれました。

少年時代、父が武士に無礼討ちにされたため、ほかに身寄りのなかった彼は、お寺に引き取られ僧になりました。

30年間の修業の後、非業の死を遂げた父の冥福を祈るため、石仏建立の願を立て、享保七年(1722)から17年までの間に百七体の石仏を建てました。現在では、これらの石仏は『放牛石仏』或いは、俗に『放牛地蔵』とよばれ、熊本の各地で大切にされています。

ここには享保11年(30体目)と12年(39体目)に建立された二体の石仏があり、道行く人々を見守っています。

平成9年3月 熊本市

30体目Aも現存していますが、ココから随分と離れた場所にあります。なぜAとBと作られているのかわかりません。当時はAとかBとかではなく、別の方法で呼び分けていたのでしょうけど。

71・78体目:熊本市西区池田1丁目

岩立神社の参道口におられます。祠の奥の方に2体とも。説明の杭には71体目72体目とあるが、祠には、右は78体目と書いてある。これどっちが正しいの?あと石仏の蓮華座には、他力と掘られているけど、全文は読めなかった。

どちらもお顔がなかったり、何もなかったり。いろいろな災厄を引き受けてくれたのかも知れない。

92体目:是法神社(熊本市)

熊本市中央区大江町の「是法神社」の境内にあります。観音と地蔵の混合仏で、享保16年5月のものになります。道歌もあり「をやのまへふかうのみにて神佛 たすけ給へといふそおかしき」と書かれています。皮肉な内容なのかな?そして提灯には「放牛地蔵尊」と書かれていました。