横井小楠をご存知ですか?

いやそもそも、幕末に活躍した熊本出身の大物思想家だってことを、熊本人はどのくらいご存知なのでしょうかね?

あれ?横井小楠って越前福井藩の人じゃないの?と思っている人もいるかも知れないですね。

結構重要な人物なんだけど、地元で知名度はイマイチ、具体的に何したの?っていう業績みたいなのはもっと知られていない。

そんな横井小楠について調べてみたので、いろいろ語ってみたいと思います。最後まで付き合ってね。

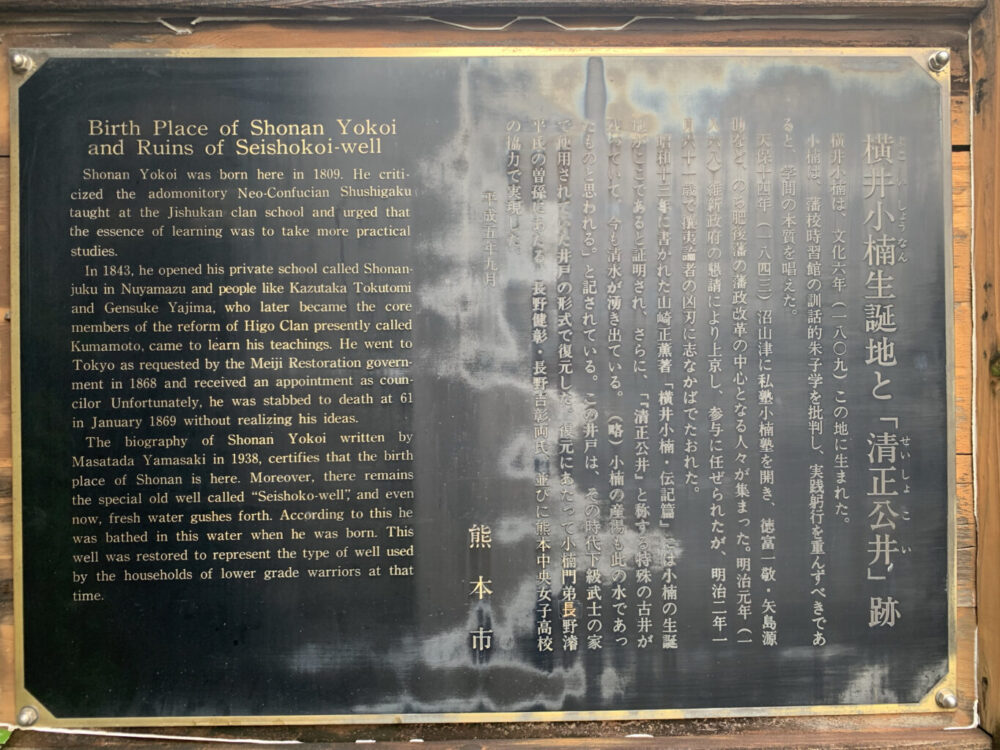

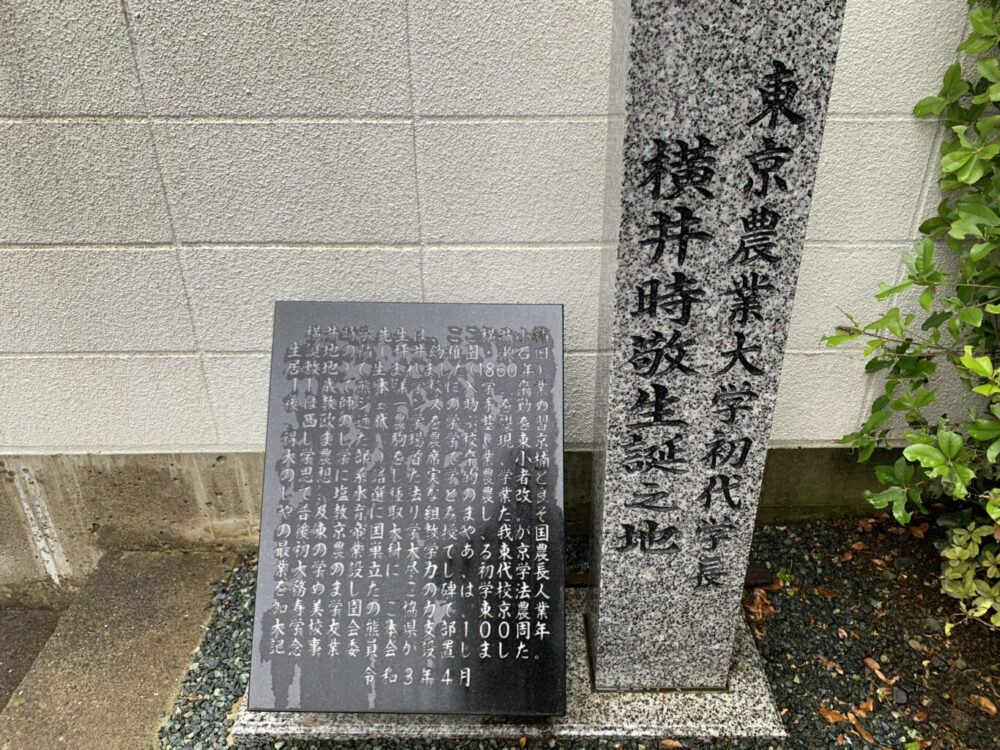

写真は横井小楠の生誕地と清正公の井戸。熊本中央高校の裏にあって、日本屈指の老舗予備校・壺溪塾のそばでもある。御城からの距離を考えると、横井家は結構な身分の家柄なのかもしれないね。加藤時代からの熊本藩士のらしいし。また、横井時敬という東京農大の初代学長もこちらでご生誕なんだけど、血縁関係はない。時敬の父親が小楠の高弟だったらしい。でも同姓だから関係ありそうですけどねぇ。どなたかご存知?

横井小楠の基本情報

ご存じの方は読み飛ばしてねw そもそも、横井小楠は、1809年(文化6年)に熊本で生まれた幕末の思想家・政治家・教育者なんです。藩校で学び、江戸遊学で実学を追求し、私塾「小楠堂」や「四時軒」で色んな人を指導したり、交流したり。保守的な熊本藩では不遇だったけど、越前福井藩主・松平春嶽に招かれ、藩政改革や幕政改革を主導。彼の提唱した「国是七条」は明治新政府の礎にもなった。明治2年(1869年)に暗殺されてしまったけど、その先進的な思想は今も語り継がれている。

横井小楠が生きた時代:保守的な熊本藩と不遇な日々

横井小楠が生きた時代。肥後熊本藩は保守勢力が強くて、横井小楠の開明的な主張は受け入れられなかった。なので、私塾「小楠堂」や「四時軒」で色んな人を指導したんだけど、その中には幕末から明治にかけて新しい日本の為に頑張った人が弟子だったり、交流していたみたいだね。この不遇なときにお酒に溺れちゃったのかな?あ、かれは酒乱だったらしいので。

熊本を飛び出し、越前福井藩へ!「賓師」としての活躍

そんな不遇な小楠に、転機が訪れます。 1858年(安政5年)、越前福井藩主の松平春嶽(まつだいら しゅんがく)に招かれることになる。私塾で出会った越前藩士が「四賢侯」の一人である春嶽に推薦したらしい。めちゃくちゃ開明的な考えを持っているし、出自は御三卿の田安家でもあるらしい。

福井藩に招かれた小楠の身分は、「賓師(ひんし)」っていう客分・特別顧問の立場だったんだ。熊本では不遇だったけど、福井藩では提言が面白いように要されていて、さぞかし気分が良かったと思うw。藩校明道館で講義をしたり、藩政改革のブレーンとして活躍したりします。結構高給取りだったみたい。でも熊本藩士として身分はちゃんと残っていたみたいですね。 なんか出向みたいな感じだったのかな。熊本藩の了解を得るのは手こずったみたい。熊本藩としては評価してない藩士なのに、よその藩で破格の待遇というのは、面白くなかったのかもしれませんね。

具体的な実績はこちら

福井藩に着任すると、小楠は「国是三論」を掲げて、具体的な藩政改革をゴリゴリ推進したんだ。特に、門弟の由利公正を指導して藩の財政を立て直したり、生糸などの特産品を売るための拠点を長崎や横浜に設けたりして殖産興業を進め、藩の財政をなんと黒字にしちゃったんだ!彼の実学思想が、実際に大きな成果を出した瞬間だね。 さらに、松平春嶽が幕府の政事総裁職(幕府のトップに近い要職!)に就任すると、小楠はそのブレーンとして「国是七条」を建言したんだ。これは、単なる藩の改革じゃなくて、日本全体をどう近代化していくかを示した、ものすごく先を見据えた提言だったんだよ。公議政体の樹立(みんなで議論して政治を行う)や開国の推進、軍備の近代化、殖産興業、有能な人材の登用なんかが盛り込まれていて、実はこの「国是七条」の内容って、数年後の坂本龍馬による「船中八策」さらに後の明治政府が「五箇条の御誓文」のお手本にしたって言われるほど。

熊本での知名度、もっと上げたい?

熊本藩は戊辰戦争にも遅れて参加したし、明治新政府の薩長および土肥ではないので、熊本人の活躍なんてどうしても霞んでしまうのかもしれませんが。自分たちの先人の活躍を自分たちだけはしっかりと評価したいような気がします。 とくに、他府県より熊本県が偉いとか、そういうマウントをしたいってわけじゃないんですよ!

悲劇的な最期、そして現代に受け継がれる遺産

明治維新後、横井小楠は新政府の参与(政府の要職)に任命されて、新しい日本の国づくりに参画することになるんだ。でも、明治2年(1869年)1月15日、京都で保守派の手によって暗殺されてしまうんだ。享年61歳。明治とはいえ、まだ蝦夷地では戊辰戦争(箱館戦争)があと半年続きます。

まとめ:横井小楠の「なんで?」が解ければ、熊本の歴史はもっと面白い!

今回、横井小楠について色々と調べてみたけど、どうだったかな? 彼が熊本ではなかなか認められず苦労したこと、そして福井藩でその才能を存分に発揮し、日本の未来を形作る重要な提言をしたこと。具体的なことを知ると、横井小楠のことがものすごく魅力的に見えてこない?

横井小楠は、熊本の地から日本の近代化を志し、時代の先を見据えた実学思想と教育、そして果敢な政治改革を推進した、まさに「熊本の偉人」だよね。彼が残した思想や、彼が育てた多くの人材は、今の日本の礎になっているんだ。(ある程度)

地元熊本の歴史にこんなにもすごい人物がいたんだって思うと、ちょっと誇らしくなるよね。ぜひ、これからも横井小楠の足跡をたどって、熊本の奥深い歴史に触れてみてほしいな!

横井小楠に影響を受けた人:元田永孚

横井小楠の年表

| 西暦(元号) | 事績 |

|---|---|

| 1809年(文化6年) | 熊本藩士横井時直の次男として熊本市内坪井に生まれる |

| 1818年頃 | 熊本藩校・時習館に入学、居寮長に抜擢される |

| 1837年(天保8年)頃 | 江戸に遊学し、藤田東湖や川路聖謨らと交流 |

| 1843年(天保14年) | 実学を提唱し、私塾「小楠堂」を開設 |

| 1855年(安政2年) | 沼山津に移り、家塾「四時軒」を開設 |

| 1858年(安政5年) | 福井藩主・松平春嶽に招聘され、「国是三論」を著す |

| 1860年(万延元年) | 春嶽の幕府政事総裁職就任に伴い「国是七条」を建言 |

| 1862年(文久2年) | 江戸で「士道忘却事件」に巻き込まれる |

| 1864年(元治元年) | 熊本藩から士籍を剥奪され蟄居、沼山津で教育に専念 |

| 1868年(明治元年) | 明治新政府の参与に就任 |

| 1869年(明治2年) | 1月15日京都で暗殺される(享年61) |

| 1870年以降 | 墓は京都南禅寺天授庵に、遺髪は熊本小楠公園に葬られる |

参照元

- 国立国会図書館|横井小楠|近代日本人の肖像(外部サイト)

- 福井県立図書館|平成30年度ミニ展示(外部サイト)

- 熊本市観光ガイド|横井小楠記念館(四時軒)(外部サイト)

- 熊本県立大学|横井小楠 of すごかもん(外部サイト)

- 熊本県観光連盟|No.065 「横井小楠」(外部サイト)

- Wikipedia|横井小楠記念館(外部サイト)

- 熊本県|1 5 0年記念(PDF)(外部サイト)

- 福井市立郷土歴史博物館|企画展「横井小楠と由利公正」(外部サイト)

この記事が参考になったら、ぜひSNSでシェアしてね!